Les sciences Grecques

L'astronomie grecque

Convaincus que l'Univers est intelligible et soumis à des lois simples, les philosophes de l'école ionienne découvrent que la Terre est éclairée par le Soleil et qu'il en est de même de la Lune et des planètes: ils expliquent ainsi les éclipses de Lune par le passage de celle-ci dans l'ombre de la Terre. Cependant, ils croient encore que la Terre est plate et qu'elle flotte sur l'océan.

À la fin de ce VIe siècle, l'école de Pythagore interprète le mouvement apparent compliqué du Soleil, en le décomposant en deux mouvements, l'un de rotation diurne, d'est en ouest, et l'autre annuel, d'ouest en est sur le cercle appelé écliptique de la sphère céleste; c'est chez eux que naît l'idée d'une Terre sphérique, intuition qui ne se fonde pas sur l'observation, mais sur des considérations d'harmonie géométrique. Un siècle plus tard, Aristote apportera des arguments en faveur de cette hypothèse: l'apparition des mâts des navires éloignés avant leur coque, l'apparition de nouvelles étoiles quand on se déplace vers le sud, la forme toujours circulaire de l'ombre que la Terre porte sur la Lune au moment d'une éclipse de Lune.

Philolaos fut le premier à proposer une véritable vision cosmologique; pour lui, 400 ans avant notre ère, le centre de l'Univers, demeure des dieux et du principe du mouvement de tous les astres, est une sphère de feu; autour d'elle se répartissent trois domaines concentriques, le Ciel, le Monde et l'Olympe.

L'Olympe, monde parfait, contient les étoiles « fixes »; le Monde comprend les cinq planètes alors connues, la Lune, éclairée par le Soleil, et le Soleil; celui‑ci est transparent et illuminé par le feu central; dans le Ciel, qui s'étend entre la Lune et le feu central, évolue la Terre, qui accomplit sa révolution d'est en ouest en tournant toujours vers le feu central sa face opposée à la Grèce, ce qui rend ce feu inobservable. Comme cette énumération conduit à un total de 9 corps célestes, la sphère des étoiles, les 5 planètes, la Terre, la Lune et le Soleil, et que l'harmonie des nombres prônée par les pythagoriciens conduit à préférer le nombre 10, Philolaos postule l'existence d'une anti-Terre, située entre la Terre et le feu central. On notera que ce système n'est pas anthropocentrique: il propose une Terre en mouvement et dont la position n'est pas privilégiée par rapport à celle des autres astres.

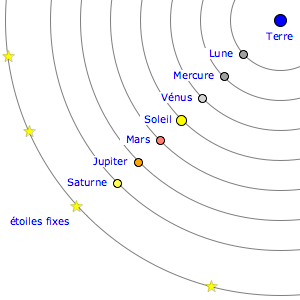

Au IVe siècle, Platon expose dans le « Timée» des conceptions personnelles, partiellement inspirées des pythagoriciens. L'espace, infini, contient l'Univers, lui-même fini et sphérique; la Terre est au centre. L'éther remplit l'espace dans lequel circulent les astres, selon des lois immuables; l'Univers est partagé en 9 régions concentriques. La plus externe contient les étoiles fixes; elle tourne sur elle-même d'est en ouest, autour de l'axe du monde, avec une vitesse uniforme, ce qui explique le mouvement diurne. Les orbes inférieurs, sur lesquels circulent Saturne, Jupiter, Mars, Mercure, Vénus, le Soleil et la Lune (dans cet ordre), tournent d'un mouvement uniforme autour d'un axe perpendiculaire à l'écliptique, mais chacun avec une vitesse différente. Le dernier orbe est celui de la Terre, et il est immobile. Les Grecs connaissent déjà, par leurs observations, l'irrégularité du mouvement des planètes, incluant les rétrogradations et les stations, irrégularités que n'explique pas le système de Platon. Celui-ci introduisit alors cette idée essentielle, véritable pilier de la science moderne: le modèle doit rendre compte des observations, qu'il formule dans l'impératif de « sauver les phénomènes ». Il faudra expliquer les mouvements observés par la combinaison de mouvements, dont Platon impose qu'ils soient toujours circulaires et uniformes, à cause de cette idée pythagoricienne : l'essence supérieure des astres ne peut s'accommoder que de la perfection représentée par le cercle. Ses successeurs se consacreront pendant 20 siècles à la résolution de ce problème. Eudoxe de Cnide, vers 350 avant notre ère, décrit de façon plus précise le modèle de Platon: les étoiles fixes sont disposées sur une sphère dont la rotation s'effectue d'est en ouest en un jour sidéral. Les mouvements des planètes, de la Lune et du Soleil s'expliquent chacun par un mécanisme propre, indépendant des autres, résultant du mouvement de diverses sphères homocentriques, le système fut compliqué peu à peu, pour rendre compte des nouvelles observations, comme l'inégalité de durée des saisons. Aristote donna au système des sphères homocentriques une forme définitive, dans laquelle le nombre total des sphères est de 55. Aussi complexe qu'elle soit, cette théorie cosmologique, parce qu'elle postule que les distances des planètes, du Soleil et de la Lune à la Terre sont invariables, reste impuissante à rendre compte de la variation d'éclat des planètes, en particulier Mars et Vénus, de celle du diamètre apparent de la Lune ou de la non-uniformité du mouvement du Soleil.

À la suite des conquêtes d'Alexandre le Grand, la civilisation grecque pénètre le sud du Bassin méditerranéen, et en particulier Alexandrie, où l'astronomie connaît pendant 4 siècles un développement spectaculaire. Le premier résultat important de cette école d'Alexandrie est la mesure effectuée par Ératosthène de la longueur de la circonférence terrestre; celui-ci mesure aussi l'inclinaison de l'écliptique (plan de l'orbite du Soleil) sur celui de l'équateur. On doit à Aristarque de Samos la mesure du diamètre et de la distance de la Lune et un modèle héliocentrique dans lequel le Soleil est immobile au centre de la sphère des étoiles et la Terre

animée d'un double mouvement de rotation propre en un jour et de translation autour du Soleil en un an; il situe aussi la Terre à une très grande distance de la sphère des étoiles. Il effectue, avec moins de succès, la mesure de la distance du Soleil. Son modèle héliocentrique sera vivement combattu et rapidement oublié, parce qu'il s'oppose à la vision d'Aristote.

La théorie des sphères homocentriques est de plus en plus contredite par les nouvelles observations. Pour expliquer la non-uniformité du mouvement apparent du Soleil, on suppose que l'écliptique est excentré par rapport à la Terre; les mouvements des planètes font intervenir deux cercles: le premier, appelé déférent, est situé dans le plan de l'écliptique et centré sur la Terre, elle-même au centre du monde. Un point décrit ce déférent en une durée égale à la durée de révolution de la planète par rapport aux étoiles. Ce point est le centre d'un second cercle, l'épicycle, qui porte la planète et effectue un tour complet pendant que Soleil, Terre et planète sont ramenés dans la même position relative.

Au IIe siècle avant notre ère, Hipparque porte ce modèle à un très haut degré de précision, grâce à la qualité de ses observations. On le considère généralement comme le plus grand astronome de l'Antiquité et le fondateur de l'astrométrie. Ses travaux ont été nombreux: il a mesuré avec précision la période de révolution de la Lune et l'inclinaison de l'orbite lunaire sur l'écliptique, la distance de la Lune, réalisé un catalogue de plus de 1000 étoiles, classées en 6 grandeurs selon leur éclat, découvert la précession des équinoxes... Il a également élaboré un traité complet de trigonométrie, plane et sphérique. Tous ses travaux nous sont parvenus grâce à Ptolémée, qui, au ne siècle de notre ère, les rassembla avec ses propres travaux dans sa « Syntaxe mathématique », arrivée jusqu'à nous dans sa traduction arabe, l'« Almageste ». Cet ouvrage renferme la description de la somme des connaissances astronomiques des grecs et de leurs instruments, et celle du système géocentrique qui fera autorité jusqu'à Copernic.

SAPPHO (née vers 630 av JC à Lesbos, langue éolienne)

Fragment 168b : A la Lune

Δέδυκε μεν ἀ σελάννα

καὶ Πληΐαδες, μέσαι δὲ

νύκτες πάρα δ᾽ ἔρχετ᾽ ὤρα,

ἔγω δὲ μόνα κατεύδω.

La lune et les Pléiades sont déjà couchées : la nuit a fourni la moitié de sa carrière, et moi, malheureuse, je suis seule dans mon lit, accablée sous le chagrin.

Ϝragment 104, Etoile du soir

έσπερε, πάντα φέρων, ὄσα φαίνολισ ἐσκέδασ᾽ αγωσ,

φέρεισ οἴν, φέρεισ αἶγα, φέρεισ ἄπυ ματέρι παῖδα

Soir, qui rassemble ce que la brillante Aurore a dispersé, tu ramènes la brebis, tu ramènes la chèvre, tu ramènes à la mère de son enfant, toi de tous les astres le plus beau.

Fragment 34 Clair de Lune

Ἀστερες μέν ἀμφὶ κάλαν σελάνναν

ἆιψ ἀπυκρύπτοισι φάεννον εἶδος,

ὄπποτα πλήθοισα μάλιστα λάμπης

ἀργυρια γᾶν.

Les étoiles cachent leurs feux brillants dans le voisinage de la lune, surtout lorsque parfaitement arrondi, ce bel astre éclaire la terre...

Carte des Dialectes grecs

Agamemnon Eschyle

Texte 1

ΦΥΛΑΞ

Θεοὺς μὲν αἰτῶ τῶνδ´ ἀπαλλαγὴν πόνων,

φρουρᾶς ἐτείας μῆκος, ἣν κοιμώμενος

στέγαις Ἀτρειδῶν ἄγκαθεν, κυνὸς δίκην,

ἄστρων κάτοιδα νυκτέρων ὁμήγυριν,

καὶ τοὺς φέροντας χεῖμα καὶ θέρος βροτοῖς

λαμπροὺς δυνάστας, ἐμπρέποντας αἰθέρι

ἀστέρας, ὅταν φθίνωσιν, ἀντολάς τε τῶν.

Καὶ νῦν φυλάσσω λαμπάδος τὸ σύμβολον,

αὐγὴν πυρὸς φέρουσαν ἐκ Τροίας φάτιν

10 ἁλώσιμόν τε βάξιν· ὧδε γὰρ κρατεῖ

γυναικὸς ἀνδρόβουλον ἐλπίζον κέαρ.

Εὖτ´ ἂν δὲ νυκτίπλαγκτον ἔνδροσόν τ´ ἔχων

εὐνὴν ὀνείροις οὐκ ἐπισκοπουμένην

ἐμήν, φόβος γὰρ ἀνθ´ ὕπνου παραστατεῖ,

τὸ μὴ βεβαίως βλέφαρα συμβαλεῖν ὕπνῳ.

Ὅταν δ´ ἀείδειν ἢ μινύρεσθαι δοκῶ,

ὕπνου τόδ´ ἀντίμολπον ἐντέμνων ἄκος,

κλαίω τότ´ οἴκου τοῦδε συμφορὰν στένων

οὐχ ὡς τὰ πρόσθ´ ἄριστα διαπονουμένου.

20 Νῦν δ´ εὐτυχὴς γένοιτ´ ἀπαλλαγὴ πόνων

εὐαγγέλου φανέντος ὀρφναίου πυρός.

Ὦ χαῖρε λαμπτήρ, νυκτὸς ἡμερήσιον

φάος πιφαύσκων καὶ χορῶν κατάστασιν

πολλῶν ἐν Ἄργει, τῆσδε συμφορᾶς χάριν.

ἰοὺ ἰού.

Ἀγαμέμνονος γυναικὶ σημαίνω τορῶς

εὐνῆς ἐπαντείλασαν ὡς τάχος δόμοις

ὀλολυγμὸν εὐφημοῦντα τῇδε λαμπάδι

ἐπορθιάζειν, εἴπερ Ἰλίου πόλις

30 ἑάλωκεν, ὡς ὁ φρυκτὸς ἀγγέλλων πρέπει·

αὐτός τ´ ἔγωγε φροίμιον χορεύσομαι.

Τὰ δεσποτῶν γὰρ εὖ πεσόντα θήσομαι

τρὶς ἓξ βαλούσης τῆσδέ μοι φρυκτωρίας.

Γένοιτο δ´ οὖν μολόντος εὐφιλῆ χέρα

ἄνακτος οἴκων τῇδε βαστάσαι χερί.

Τὰ δ´ ἄλλα σιγῶ· βοῦς ἐπὶ γλώσσῃ μέγας

βέβηκεν· οἶκος δ´ αὐτός, εἰ φθογγὴν λάβοι,

σαφέστατ´ ἂν λέξειεν· ὡς ἑκὼν ἐγὼ

μαθοῦσιν αὐδῶ κοὐ μαθοῦσι λήθομαι.

LE VEILLEUR.

Je prie les Dieux de m'affranchir de ces fatigues, de cette veille sans fin que je prolonge toute l'année, comme un chien, au plus haut faîte du toit des Atrides, regardant l'assemblée des Astres nocturnes qui apportent aux vivants l'hiver et l'été, Dynastes éclatants qui rayonnent dans l'Éther, et qui se lèvent et se couchent devant moi. Et, maintenant, j'épie le signal de la torche, la splendeur du feu qui doit annoncer, de Troie, que la ville est prise. En effet, voilà ce que le cœur de la femme impérieuse commande et désire. Ici et là, pendant la nuit, sur mon lit mouillé par la rosée et que ne hantent point les songes, l'inquiétude me tient éveillé, et je tremble que le sommeil ferme mes paupières. Parfois, je me mets à chanter ou à fredonner, cherchant ainsi un moyen de ne point dormir, et je gémis sur les malheurs de cette maison si déchue de son antique prospérité. Qu'elle arrive enfin l'heureuse délivrance de mes fatigues ! Que le feu apporte la bonne nouvelle, en rayonnant à travers les ténèbres de la nuit ! Salut, ô flambeau nocturne, lumière qui amènes un beau jour et les fêtes de tout un peuple, dans Argos, pour cette victoire ! Ô Dieux ! Dieux ! Je vais tout dire à la femme d'Agamemnon, afin que, se levant promptement de son lit, elle salue cette lumière de ses cris de joie, dans les demeures, puisque la ville d'Ilion est prise, ainsi que ce feu éclatant l'annonce. Moi-même, je vais mener le chœur de la joie et proclamer la fortune heureuse de mes maîtres, ayant eu la très-favorable chance de voir cette flamme ! Puisse ceci m'arriver, que le Roi de ces demeures unisse, à son retour, sa main très-chère à ma main ! Mais je tais le reste. Un grand bœuf est sur ma langue. Si cette maison avait une voix, elle parlerait clairement. Moi, je parle volontiers à ceux qui savent, mais, pour ceux qui ignorent, j'oublie tout.

L'astronomie

Le monde d'Aristote |

Aristote (384-322 avant J.-C.), disciple de Platon, précepteur d'Alexandre le Grand, peut sans doute être considéré comme le plus grand savant de l'Antiquité. Son oeuvre colossale, composée de plusieurs dizaines de volumes, abordera aussi bien l'astronomie, la physique que la botanique ou la médecine. Aristote va en particulier développer un modèle physique, fondé sur l'observation et la perception intuitive des phénomènes, dont l'influence sera déterminante pour les siècles à venir. Sa conception de l'Univers est basée sur 3 dogmes fondamentaux :

- la Terre est immobile au centre de l'Univers

- il y a séparation absolue ente le monde terrestre imparfait et changeant et le monde céleste parfait et éternel (la limite étant l'orbite de la Lune)

- les seuls mouvements célestes possibles sont les mouvements circulaires uniformes.

La Terre immobile est faite des quatre éléments eau, air, terre et feu. Aristote pense même avoir "démontré" l'immobilité de la Terre avec un argument basé sur le fait que si la Terre était en mouvement nous devrions en ressentir directement les effets. Pour ce qui est de la mécanique céleste, Aristote considérera un système de sphères centrées sur la Terre. La sphère extérieure est celle des fixes. Ce système présentait cependant un défaut majeur, qui sera mis en évidence au siècle suivant. S'il rendait en effet compte à peu près correctement des mouvements des planètes, il ne pouvait expliquer leurs variations d'éclat au cours de l'année, car dans ce modèle les planètes étaient supposées à une distance constante de la Terre. Certes, Aristote aurait pu invoquer une variation intrinsèque de l'éclat des planètes, mais cela était incompatible avec son dogme sur la perfection et l'immuabilité des cieux.

Aristote (324 - 382 av. J. C.)

Extrait du cours de M. Mund-Dopchie, HISTOIRE DE LA LITTERATURE GRECQUE, chapitre VII, la prose athénienne aux Ve et IVe siècles

Né à Stagire en Chalcidique, dans une contrée où vivaient des tribus non hellénisées, Aristote était fils d'un médecin, attaché à la cour du roi de Macédoine, Amyntas II, père de Philippe. Devenu orphelin assez tôt, Aristote ne put être formé à la médecine par son père, mais il tint assurément de ce milieu familial son intérêt pour les sciences de la vie. De 367 à 347, année de la mort de Platon, il fréquenta l'Académie. Il se rendit ensuite en Asie Mineure jusqu'en 343, année où il fut choisi par Philippe pour être le précepteur d'Alexandre, alors âgé de treize ans. Il conserva ce poste jusqu'à l'accession de son élève au trône en 336. Il retourna à Athènes en 335 pour y fonder sa propre école, l'« École péripatéticienne » au Lycée, dans un gymnase hors des murs d'Athènes, qu'il dirigea jusqu'en 323, en d'autres termes jusqu'à la mort d'Alexandre. Athènes ayant profité de l'occasion pour se soulever contre les Macédoniens, Aristote, considéré comme pro-macédonien préféra s'exiler. Il se retira à Chalcis, où il mourut en 322. Son école lui survécut jusqu'au VIe siècle de notre ère.

Témoin indirect (il est né une quinzaine d'années après la mort de Socrate et s'est établi à Athènes vers 367 av. J. C.), il évoque Socrate avec plus de recul que les autres auteurs. Selon lui, ce dernier a apporté à la philosophie, à la fois une méthode d'investigation qui par l'interrogation d'un interlocuteur amené à se contredire lui-même conduit à la vérité et un intérêt pour les valeurs morales, donc le comportement de l'homme dans la cité.

A Propos de la Planète Terre

M Lounaci, Professeur de Lettres Classiques Contactez moi